斯诺克新星周跃龙:从罚站少年到逆袭冠军的传奇之路

周跃龙从罚站少年到斯诺克逆袭冠军的传奇故事,展现了他在斯诺克职业道路上的心理突破与成长。

斯诺克新星周跃龙:从罚站少年到逆袭冠军的传奇之路

周跃龙的斯诺克之路始于父亲的决定。1998年出生于成都普通家庭的他,因为父亲对台球的热爱而早早拿起球杆。丁俊晖的纪录片成了他的启蒙教材,但这条道路的残酷远超想象。小学毕业后父亲毅然让他辍学专攻斯诺克,这个决定最终导致家庭破裂,却也造就了周跃龙的职业道路。

在广州的训练馆里,日复一日的训练成为生活全部。每天练球8小时以上,除夕夜也不例外。12岁时因比赛屡次失利,他曾想放弃,却遭到父亲严厉的“体罚”:不想训练就去面壁,一站就是几个小时,罚站、跑步、跳绳。多年后他回忆道:“父亲的鞭策让我明白,没有退路才能向前。”

这种严苛训练在13岁时见到成效,他夺得全国青年锦标赛冠军,证明了自己的天赋。但这种早期专业化的培养模式,也折射出中国斯诺克运动的深层困境。全国仅有12家职业斯诺克俱乐部具备标准训练条件,青少年选手年均参赛次数不足英国同年龄段选手的三分之一。

职业赛场的心理魔咒

2015年转入职业后,周跃龙很快因进攻犀利被称为“中国利索夫斯基”。但2016年世锦赛的惨败让他陷入低谷,技术不差,却总在关键时刻崩盘,媒体称他“决赛绝缘体”。这种心理压力并非个例,斯诺克选手平均每杆需要思考45秒,这段时间里,他们不仅要计算复杂的几何路线,更要与内心的焦虑、恐惧和怀疑搏斗。

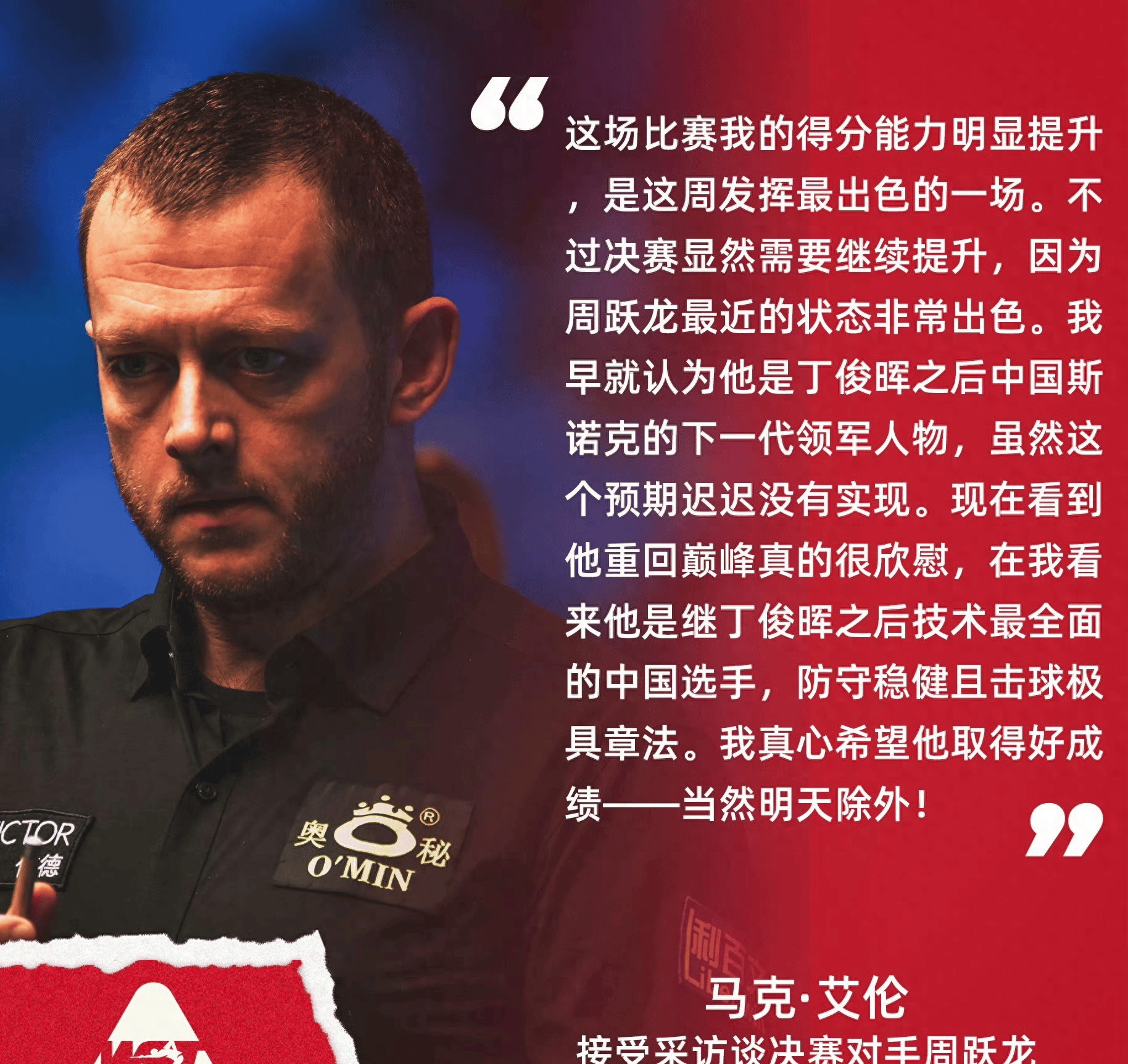

2017年,父亲去世,周跃龙将思念化为动力,在世界杯爆冷击败塞尔比,用单杆147分宣告回归。但“千年老二”的阴影仍在。他坦言:“每次决赛,我都觉得压力像一座山。”2020年欧洲大师赛决赛,他首次打进排名赛决赛却被尼尔-罗伯逊以9-0横扫;2022年北爱尔兰公开赛决赛,他在4-1领先的情况下连输8局,以4-9负于马克·艾伦。

突破:从心理崩溃到逆转王

2024年成为周跃龙职业生涯的转折点,这场胜利让他突破心理魔咒,同年首次闯入三大赛四强。这种心理突破并非偶然,体育心理学研究表明,压力会激活大脑的“刺激驱动系统”,使球员易受外界干扰(如观众噪音、比分压力)。正念呼吸法成为许多球员的选择,通过4秒吸/呼循环及草原意象训练,缓解赛前焦虑。

2025年的英格兰公开赛上,他与比利时名将布雷切尔的比赛中,在2-4落后的不利局面下实现逆转,最终5-4险胜晋级4强。这场比赛展现了他心理素质的显著提升,在落后时不再慌乱,而是保持冷静,一分一分地追赶。

中国斯诺克的心理长征

周跃龙的心理突破是中国斯诺克选手整体进化的缩影,从丁俊晖2005年首冠时崩溃痛哭,到如今新生代在决胜局依然能稳定输出,20年的心理建设之路比技术突破更为艰辛。世界台联主席杰森·弗格森评价:“中国选手正在重新定义斯诺克的心理博弈。”

中国球员面临特殊的心理挑战,他们长期在英国参赛,面临语言隔阂、文化孤立及裁判潜在偏见;多数球员需自费训练,80%职业选手年收入不足5万英镑,求胜心切易导致心态失衡;国内舆论将赛事胜负与“国家荣誉”绑定,加重心理负担。

金牌背后的代价

周跃龙们的成功背后,是中国斯诺克人才培养体系的深层困境。当前人才培养模式呈现出“倒金字塔”结构:头部职业选手享有顶级资源,但支撑这个金字塔的塔基却异常薄弱。商业化进程的滞后加剧了体系脆弱性。2023年中国台球产业规模仅占体育产业总值的0.7%,职业赛事赞助商七成来自台球器材制造商。这种状况导致青少年选手在14-18岁关键成长期流失率高达68%,大量潜力新星在转向职业的重要节点无奈放弃。与英超联赛每年为斯诺克输送3.2亿英镑商业价值相比,中国斯诺克尚未形成完整的商业闭环。