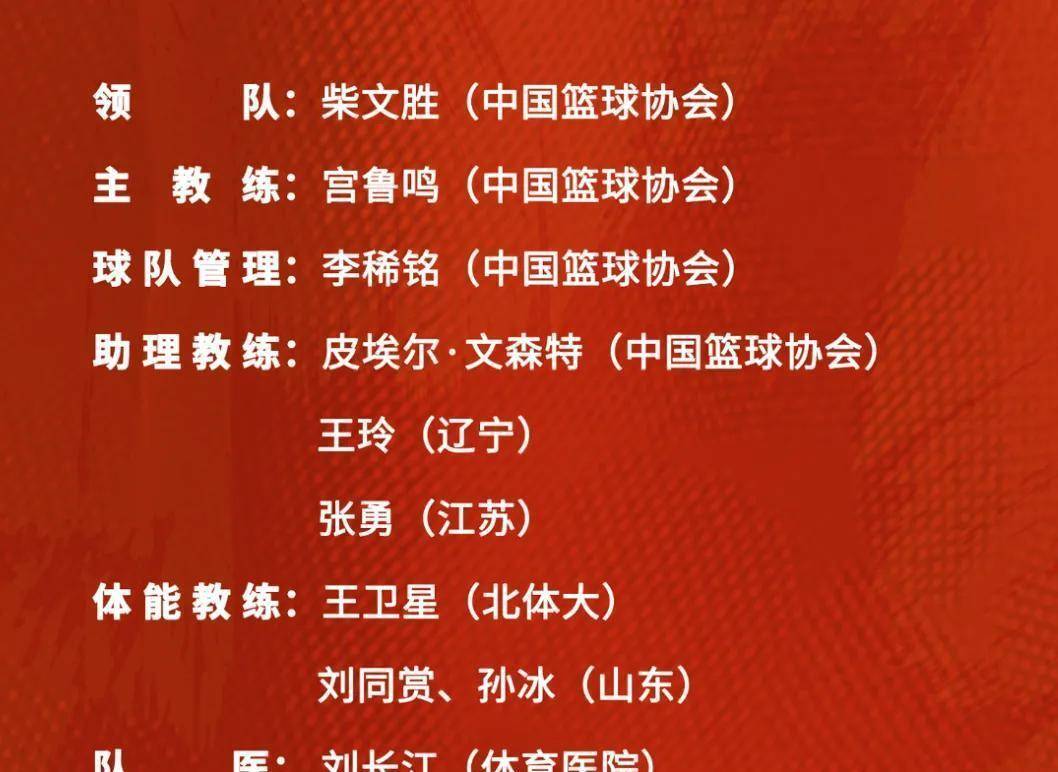

中国女篮败北日本:战术调整与人才培养的深度反思

中国女篮在与日本的关键比赛中失利,本文深入分析了战术选择和人才培养的问题,并提出了改革的方向。

当终场哨声响起,中国女篮以81-90不敌日本女篮,这场失利不仅是一场比赛的结束,更是对中国女篮战术和人才培养的一次严峻考验。宫鲁鸣指导的战术选择成为了赛后讨论的焦点。

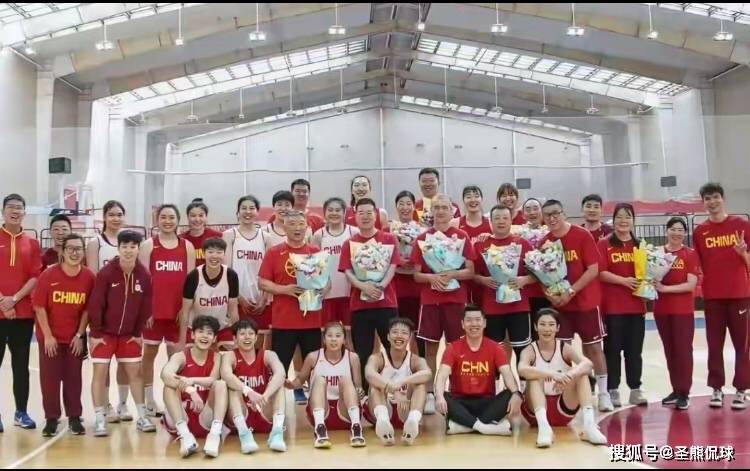

王思雨的使用争议

王思雨,这位在WNBA历练的后卫,本应是撕破日本防线的利器,却在比赛中大部分时间坐在替补席。这种资源错配直接导致关键时刻缺乏稳定的进攻发起点。宫指导似乎陷入了"信任惯性"的泥沼,过度依赖老将而不敢大胆启用新鲜血液,这种保守思维在面对日本这样的技术流球队时显得尤为致命。

李缘的表现与后卫培养

李缘的表现再次验证了球迷的担忧。面对日本队灵巧的后卫群,她的防守漏洞被无限放大。四后卫配置中三人可用的窘境,暴露出中国女篮在后卫培养上的结构性缺陷。我们缺乏既能组织进攻又能稳固防守的全能型后卫,这种人才断层不是临场调整能够弥补的。

李梦缺阵的影响

李梦的缺阵影响被残酷地放大。当锋线无法提供稳定的得分输出,中国女篮的进攻变得单调而可预测。日本队只需重点盯防内线就能瓦解大部分攻势,这揭示了一个尴尬现实:我们对核心球员的依赖程度已到了危险的地步。

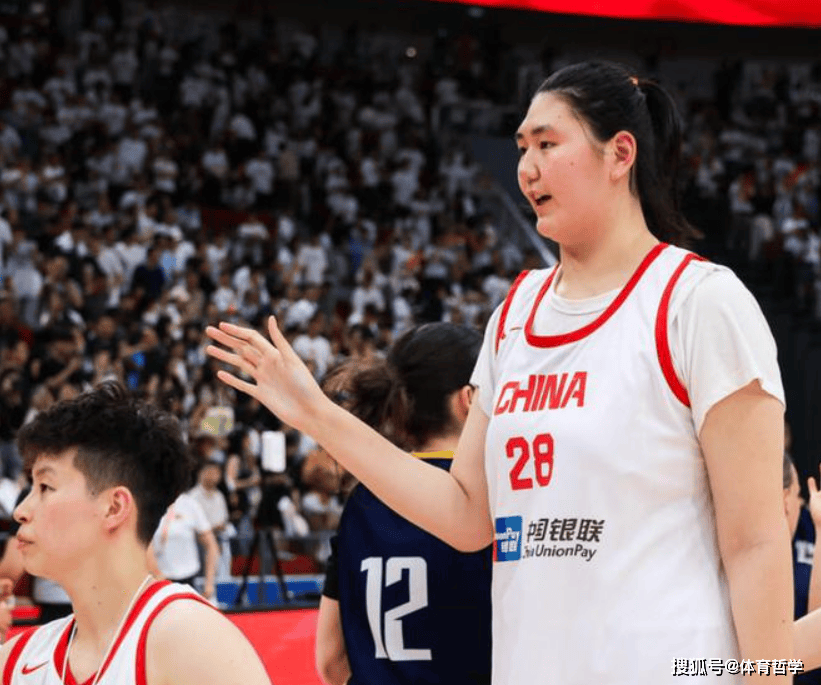

五小阵容的弃用

最令人费解的是五小阵容的弃用。此前对阵韩国时,三后卫+两锋线的快速阵容展现出了极佳的应变能力。然而面对更强调速度的日本队,宫指导反而回归传统双塔,这种战术上的自我否定令人愕然。日本队用精准的三分和快速转换惩罚了中国队缓慢的轮转,当我们的高大内线在三分线外疲于奔命时,战术失效的苦果已然酿成。

改革的方向

这场失利应该成为中国女篮改革的催化剂。我们需要打破用人上的思维定式,建立更科学的人才选拔机制;需要培养具有国际视野的后备力量,而非固守某种特定打法;更需要构建不过度依赖个人的战术哲学。日本女篮用十年时间完成了从低谷到巅峰的逆袭,她们的成功证明:唯有勇于自我革新,才能在篮球这项运动中保持竞争力。中国女篮需要的不是对某场失利的过度解读,而是一场触及灵魂的全面变革。